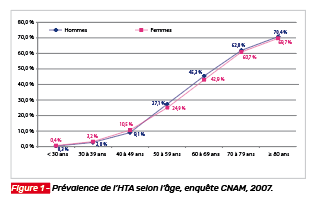

L’hypertension artérielle (HTA) est la principale pathologie du sujet âgé. Selon les données de l’Assurance maladie, la prévalence de l’HTA chez les plus de 80 ans est de 70 % (Fig. 1).

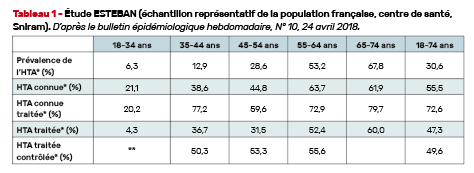

Dans la population des patients les plus âgés, l’HTA est contrôlée dans 40 % des cas seulement (Tab. 1).

Les deux principaux déterminants expliquent le mauvais contrôle tensionnel

C’est, d’une part, l’inertie thérapeutique des médecins. Ils sont face à une population fragile pour laquelle l’estimation du niveau tensionnel réel est compliquée. En effet, il y a une grande variabilité tensionnelle en vieillissant. Parfois, on met sur le dos de la variabilité un chiffre tensionnel qu’on retrouve anormalement élevé et on ne donne pas sa chance à l’auto-mesure pour qualifier le non contrôle tensionnel chez le sujet âgé.

D’autre part, le non contrôle tensionnel chez le sujet âgé est essentiellement dû à une pression artérielle systolique (PAS) qu’on ne contrôle pas. Pour rappel, la PAS est le paramètre qui reflète le vieillissement des gros troncs artériels et leur rigidité, et qui est le plus difficile à contrôler. Depuis 60 ans maintenant, tout le développement des médicaments hypertenseurs a été dédié au patient hypertendu d’âge moyen et se base sur les résistances périphériques, et donc l’élévation de la pression artérielle diastolique (PAD). L’HTA du sujet âgé est différente en termes de physiopathologie et il n’existe pas de thérapeutique qui assouplirait les grandes artères.

Des médicaments comme les inhibiteurs calciques sont plus efficaces chez le sujet âgé hypertendu par leur effet vasodilatateur. Les diurétiques sont aussi utiles dans la prise en charge de l’HTA de la personne âgée par leur effet sur la volémie.

L’observance thérapeutique chez le sujet âgé hypertendu

Aujourd’hui, toute population confondue, la non-observance reste une cause minoritaire de l’HTA résistante, par rapport à l’inertie thérapeutique des médecins et les authentiques résistances médicamenteuses dans des cas comme l’insuffisance rénale chronique et le grand âge. Même en cas d’oubli ponctuel du traitement par le patient âgé, il y a un effet sur la pression artérielle au long cours.

Bénéfice du traitement de l’HTA sur les événements cardiovasculaires majeurs

Une étude publiée dans The Lancet en 2021 [1] montre un bénéfice du traitement de l’HTA sur les événements cardiovasculaires majeurs, y compris chez les patients de plus de 85 ans (Fig. 2). Les événements cardiovasculaires majeurs sont définis comme un composite d’accident vasculaire cérébral mortel ou non mortel, d’infarctus du myocarde mortel ou non mortel ou de cardiopathie ischémique, ou d’insuffisance cardiaque causant la mort ou nécessitant une hospitalisation. Dans cette étude, le bénéfice absolu des événements évités apparaît plus important pour les patients âgés de 85 ans et plus.

Les complications sur les troubles neurocognitifs de l’hypertension

La relation entre troubles neurocognitifs et HTA fait l’objet de plusieurs études. On sait que l’hypertension est associée à des troubles neurocognitifs vasculaires et on sait maintenant que l’hypertension est associée à un surcroît de risque de maladie d’Alzheimer. L’HTA peut donc provoquer à la fois des lésions vasculaires et la formation de plaques amyloïdes. À ce titre, une ancienne étude [2] décrivait une diminution de 55 % de l’incidence de troubles cognitifs sous traitement antihypertenseur par rapport au placebo.

Ainsi, plusieurs classes thérapeutiques sont efficaces dans la prévention de troubles neurocognitifs chez les patients hypertendus. Notamment les inhibiteurs calciques, avec 30 % de réduction des démences, et les bloqueurs du système rénine-angiotensine qui réduisent de 20 % l’apparition de troubles neurocognitifs.

Quels sont les objectifs du contrôle tensionnel chez le sujet âgé ?

La Société française de l’HTA et la Société européenne de l’HTA et de cardiologie, mais aussi les données de plusieurs études récentes préconisent de faire la différence entre le patient fragile et le patient robuste. Chez les robustes hypertendus, comme chez les plus jeunes, la cible tensionnelle est inférieure à 140/90 mmHg (Tab. 2). Pour les patients fragiles, l’objectif est d’avoir une PAS entre 140 et 150 mmHg. Pour simplifier le message, il faut oublier la PAD et ne parler que de PAS chez le sujet âgé fragile.

Patients âgés fragiles

Pour les patients très fragiles, la PAS doit être autour de 150 mmHg. La Société européenne de cardiologie définit les patients fragiles comme les patients hospitalisés en gériatrie, vivant en Ehpad, souffrant d’hypotension orthostatique ou ceux qui ont une espérance de vie réduite. Les recommandations françaises vont dans le même sens. Ainsi, on donne comme objectif une PAS < 150 mmHg sans hypotension orthostatique, et de ne pas dépasser trois antihypertenseurs pour éviter des effets de iatrogénie.

Patients âgés non fragiles

Pour les patients âgés non fragiles, deux études randomisées [3, 4] sont en faveur d’un objectif plus strict de PAS < 140 mmHg.

Comment éviter les hypotensions ?

L’auto-mesure de la PA permet d’éviter l’effet blouse blanche et donc de sur-traiter le patient. De plus, répéter la recherche d’hypotension orthostatique (HTO) doit être systématiquement fait chez les patients vus en consultation. En effet, notre système rénine-angiotensine (SRA) joue un rôle important dans les mécanismes de compensation d’hypotension orthostatique. L’utilisation donc des médicaments de blocage du SRA non imposés par une pathologie de prévention secondaire doit être évitée chez les patients âgés. Les bloqueurs de SRA peuvent être aussi pourvoyeurs, en cas de canicule, de déshydratation.

Les études montrent que les traitements comme les alpha-bloquants (y compris en traitement de l’hypertrophie prostatique) sont plus pourvoyeurs d’HTO et sont à éviter. Il faut alors proposer aux patients un changement de classe thérapeutique pour la prise en charge de l’hypertrophie de la prostate.

Il faut traiter toutes les causes pour réduire ce risque d’HTO : révision de l’ordonnance, prise en charge de la déshydratation, chercher les maladies neurologiques.

Quel traitement préférer en prévention primaire ?

En prévention primaire, il faut privilégier un antagoniste calcique, associé avec un diurétique en cas de contrôle tensionnel insuffisant puis avec un inhibiteur de l’enzyme de conversion (IEC).

Quel traitement préférer en prévention secondaire ?

En prévention secondaire le choix du traitement de l’HTA dépend des comorbidités du patient : un bloqueur du système rénine-angiotensine en cas de diabète par exemple, un bêta-bloquant en cas d’insuffisance cardiaque, de maladie coronaire ou de fibrillation atriale.

Comment surveiller les patients hypertendus ?

Il est nécessaire de réaliser un bilan biologique après l’introduction d’un traitement par diurétique ou un IEC. La fréquence de la surveillance biologique peut être déterminée par la formule « clairance de créatinine divisée par 10 » : clairance à 40 c’est tous les 4 mois ; 30 c’est tous les 3 mois.

Quand le patient fait un événement aigu, une pneumopathie, une insuffisance cardiaque, une chute… il faut répéter les examens biologiques. Il faut aussi avoir le réflexe de la surveillance biologique pendant la canicule. Pendant les très grandes chaleurs, il faut savoir arrêter le traitement diurétique quelques jours pour éviter la déshydratation.

Conclusion

– L’hypertension artérielle doit être diagnostiquée et traitée chez le patient âgé, y compris après 80 ans.

– L’objectif tensionnel pour le patient robuste doit être inférieur à 140/90 mmHg.

– L’objectif tensionnel pour le patient fragile est une PAS entre 140 et 150 mmHg. Il faut oublier les chiffres de la PAD et ne traiter que la PAS chez le sujet âgé fragile.

– Ne pas dépasser trois antihypertenseurs et surveiller les effets secondaires des traitements.

L’auteure déclare ne pas avoir de lien d’intérêt.

Bibliographie

1. The Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration. Age-stratified and blood-pressure-stratified effects of blood-pressure-lowering pharmacotherapy for the prevention of cardiovascular disease and death: an individual participant-level data meta-analysis. Lancet 2021 ; 398 : 1053–64.

2. Forette F, Seux ML, Staessen JA et al. The Prevention of Dementia With Antihypertensive Treatment. New Evidence From the Systolic Hypertension in Europe (Syst-Eur) Study. Arch Intern Med 2002 ; 162 : 2046-52.

3. The SPRINT Research Group. A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control. N Engl J Med 2015 ; 373 : 2103-16.

4. Zhang W, Zhang S, Deng Y et al. Trial of Intensive Blood-Pressure Control in Older Patients with Hypertension. N Engl J Med 2021; 385 : 2588-91.