Résumé

La compression du nerf médian au niveau du canal carpien est le syndrome compressif le plus fréquent. Son impact fonctionnel entraîne toujours une diminution de la qualité du sommeil à cause des paresthésies nocturnes (fourmillements, douleur) avec un retentissement d’autant plus important que les patients sont souvent très âgés. L’évolution de cette compression va aboutir, après les signes subjectifs, à des déficits objectifs sensitifs (sensation de doigts morts) et moteurs (paralysie de l’abduction du pouce).

Les projections d’évolution de la démographie mondiale montrent un probable doublement de la catégorie super senior, c’est-à-dire les patients de 85 ans et plus. D’autre part, le taux d’intervention a presque doublé aux États-Unis, mais avec une incidence plus importante dans cette catégorie de patients [1].

L’objectif du traitement de la compression du nerf médian au canal carpien est de le réaliser à bon escient et dans des conditions ne perturbant pas la prise en charge thérapeutique, parfois lourde, de ces patients. Cet article se propose de faire une synthèse des évolutions thérapeutiques actuelles, en particulier chez le sujet âgé.

Le canal carpien est un syndrome compressif le plus souvent idiopathique. Il entraîne tout d’abord des phénomènes dysesthésiques à type de fourmillement (sensation d’électricité dans les doigts pouvant irradier dans l’avant-bras) à prédominance nocturne, pouvant avoir des répercussions majeures sur la qualité de vie des patients (trouble du sommeil, fatigabilité…). Ce syndrome dysesthésique va se compliquer avec l’évolution d’un déficit sensitif épicritique. Ce dernier est souvent peu perçu par le patient, car masqué par les phénomènes dysesthésiques, qui sont au premier plan dans la plainte clinique quotidienne. Il est essentiel de faire une évaluation optimale de ce déficit, car c’est lui qui est le principal facteur de pronostic et de risque de mauvais résultats subjectifs en post-opératoire.

L’interrogatoire

Il est primordial, car il recherche les causes de neuropathies associées, les antécédents de diabète et d’insuffisance rénale. De plus, il ne faut pas méconnaître les causes iatrogènes comme la prise au long cours de médicament neurotoxique (méthotrexate, etc.). Il faut réaliser un interrogatoire “policier” afin de déterminer les symptômes du patient. Les symptômes sont décrits en fonction de leur apparition au cours du nycthémère et de leurs caractéristiques subjectives et/ou objectives sensitives et motrices.

Les symptômes sont les suivants :

• Les symptômes nocturnes subjectifs (fourmillements, endormissements et douleur) : ce sont les symptômes typiques de la compression du nerf médian au niveau du canal carpien. Le patient se plaint de réveils nocturnes nécessitant de secouer sa main pour faire disparaître les fourmillements ou l’endormissement de la main. Cette atteinte prédomine dans le pouce, l’index et le majeur.

• Les symptômes diurnes sensitifs : leur présence doit orienter vers une neuropathie systémique ou une compression sus-étagée de type névralgie cervico-brachiale ou compression du nerf médian au coude (syndrome dit du lacertus).

Les symptômes sensitifs et moteurs doivent être recherchés avec précision, il faut demander si le patient ressent une perte de force, s’il lâche des objets fréquemment. Il faut aussi rechercher une perte de sensibilité du doigt, sensation de doigt mort ou cartonné, une difficulté à manipuler des petits objets. La présence de ces signes oriente vers une atteinte sévère.

L’examen clinique

L’examen clinique doit être systématique. Il faut rechercher, avec les différentes manœuvres de compression, si les symptômes dysesthésiques sont reproduits ou aggravés : manœuvre de Phalen et de Tinel [2]. L’objectif est de reproduire la compression par la flexion du poignet ou la percussion du nerf à ce niveau.

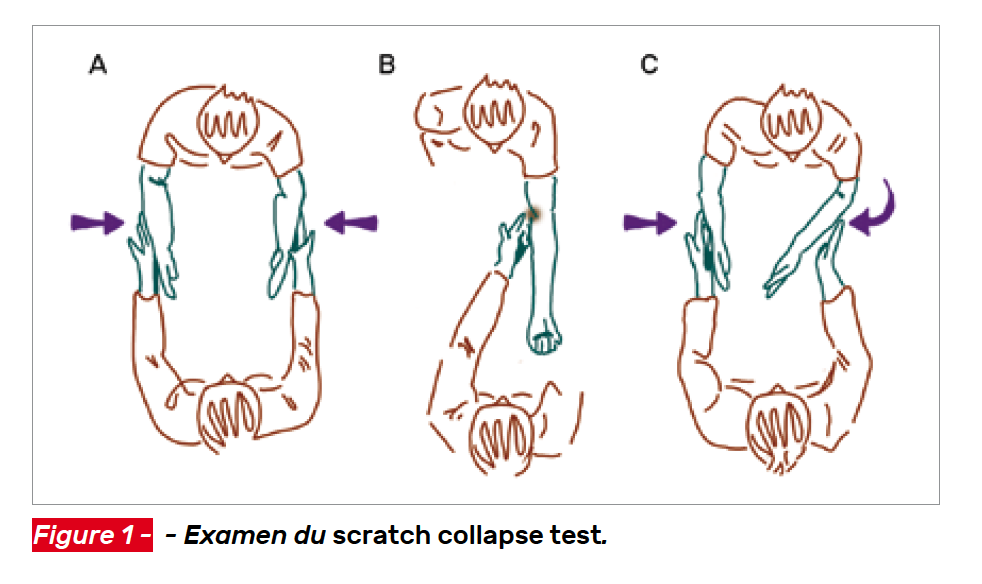

Un nouvel examen clinique existe, c’est le « scratch collapse test » [3]. Une compression est réalisée sur le site de compression du nerf et le patient doit effectuer une rotation externe contre résistance. Si une compression existe, le patient ne peut effectuer cette rotation ou avec une force nettement diminuée par rapport au côté contro-latéral. Ce test fonctionne peu chez les patients super-seniors, car les lésions associées au niveau de l’épaule empêchent une rotation externe franche (Fig. 1).

Syndrome acroparesthésique

Le plus compliqué est de faire percevoir au patient son déficit sensitif, car le syndrome acroparesthésique le masque, comme un écran de brouillard sur le cerveau du patient. Le test de Weber permet d’objectiver ce déficit, mais il apparaît que le patient le réalise peu ; par contre, il est fort utile pour sensibiliser les accompagnants qui prennent alors conscience du déficit du patient.

Test de Weber

Ce test consiste à évaluer la sensibilité épicritique du patient en lui demandant la distance minimale qu’il perçoit entre deux points appliqués sur les extrémités digitales. La distance normale est de 0,3 cm, au-delà de 0,5 cm il existe un déficit important. Si le patient à un déficit supérieur à 1 cm, il sera très gêné par ce déficit en post-opératoire.

S’il ne présente que ce symptôme et aucune gêne parfois, il ne faut pas opérer des super-seniors, car ils n’auront aucun gain de confort avec la chirurgie.

Test du Lego

Un test basique, dit test du Lego, permet une meilleure appréhension du patient sur le résultat final. Une pièce de Lego est donnée au patient, il doit la prendre successivement dans chaque main et donner le nombre de facettes et d’angles de la pièce en mettant les mains sous la table. Si le patient est incapable de donner le nombre de facettes de la pièce, le test est négatif. Le patient réalisera donc ainsi son déficit sensitif et sera moins surpris du résultat post-traitement. En effet, lorsque la compression du nerf est levée, les patients ressentent le déficit et se plaignent souvent d’un inconfort majeur sur l’utilisation de la main sur des gestes fins : boutonnage, bricolage, etc.

S’il ne présente que ce symptôme de déficit sensitif (test du Lego négatif) et n’a aucune autre gêne : pas de réveil nocturne, pas de douleur parfois, il faut savoir ne pas opérer des super-seniors, car, encore une fois, ils n’auront aucun gain de confort avec la chirurgie. Il faut prendre le temps d’expliquer la balance bénéfice/risque avec le patient et ses accompagnants, afin de prendre une décision collégiale.

Bilan local

Le bilan local doit toujours rechercher des signes de compression sus-étagés, en particulier au niveau cervical, par la manœuvre du chandelier. Le patient est positionné en abduction à 90° au niveau de l’épaule et du coude, il oriente sa tête à l’opposé et il réalise une inspiration, si les symptômes s’aggravent le test est positif. Dans ce cas, il faudra informer le patient que le résultat de la chirurgie sera moindre et que des dysesthésies persisteront, surtout en ce qui concerne les symptômes diurnes.

L’examen clinique doit rechercher les causes de neuropathies secondaires : diabète, maladie de surcharge, néphropathies, etc. Lorsqu’il existe une cause secondaire associée, le résultat de la prise en charge thérapeutique est souvent modéré avec une amélioration des symptômes nocturnes, mais souvent une persistance de la symptomatologie diurne.

L’examen clinique sera complété par un bilan biologique si une cause secondaire est suspectée : diabète, amylose et toutes autres causes de neuropathies.

Examens paracliniques

L’EMG [4]

Les examens paracliniques comprennent au moins un électromyogramme qui reste une obligation médico-légale avant une chirurgie du canal carpien. Cet examen, s’il est effectué correctement, donne des informations importantes sur la gravité de la compression ainsi que sur les atteintes associées : compression sus-étagées (point d’Erb) et/ou la présence d’une neuropathie associée (diminution de l’ensemble des vitesses de conduction à tous les points d’examen).

C’est un examen essentiel qui permet de rechercher des éléments en faveur d’une neuropathie associée souvent très fréquente chez le sujet âgé. La confirmer permettra de délivrer une information précise au patient pour les suites opératoires et les limites de la récupération fonctionnelle post-opératoire.

Les phénomènes acroparesthésiques diurnes ne disparaissent pas, seules les acroparesthésies nocturnes disparaissent avec le traitement.

L’examen échographique [5]

Il a deux fonctions. Il permet tout d’abord de rechercher une cause exogène de compression (kyste dans le canal carpien, muscle accessoire), mais il permet surtout une planification de l’intervention. S’il est réalisé par l’opérateur, ce dernier peut faire un bilan complet de l’anatomie du nerf médian au canal carpien en recherchant les variantes anatomiques de la branche motrice qui peut être intra-ligamentaire et source de lésion iatrogène. Elle permet également de faire une cartographie précise des différentes structures (artère intra-carpienne, anastomose) afin de planifier le geste et de garantir le meilleur résultat. L’échographie peut également évaluer la sévérité de la compression du nerf médian au canal carpien et de nombreuses études montrent une sensibilité et une spécificité au moins équivalente à l’EMG. Actuellement, il n’est pas possible de réaliser ce geste non invasif comme seul examen.

Traitements

Le traitement médical

Dans les stades débutants, le patient présente les signes cliniques et paracliniques suivants :

• syndrome acroparesthésique intermittent,

• sensibilité et motricité normale,

• pas de dénervation, pas d’atteinte axonale à l’EMG.

Le traitement médical consiste en la mise en place d’attelles maintenant le poignet en position de rectitude la nuit. Des infiltrations de cortisone peuvent être réalisées sous contrôle échographique ou non. Ce traitement est efficace dans les formes débutantes, il est très rare que les super seniors soient dans ce cas.

Le traitement chirurgical

Il s’adresse à tous les patients ne répondant pas au traitement médical ou présentant des signes de gravité au bilan immédiat.

Technique d’anesthésie

La plus grande modification dans la prise en charge du canal carpien de ces 10 dernières années est l’apport de la WALANT [6]. C’est une technique d’anesthésie qui permet d’éviter le jeûne du patient et ne nécessite pas non plus l’arrêt des anticoagulants. Ces deux paramètres permettent de réaliser le geste dans des conditions de confort accrues comme le rapportent plusieurs études [7].

On effectue une anesthésie locale combinant de la xylocaïne avec de l’épinéphrine.

L’épinéphrine joue un double rôle :

• celui de garrot chimique évitant l’usage d’un garrot physique permettant de ne pas modifier les traitements anticoagulants et les complications neurologiques liées à l’usage d’un garrot pneumatique

• et celui de catalyseur de la xylocaïne offrant un bloc antalgique de 4 heures et évitant donc un rebond douloureux.

Cette technique permet de réaliser la libération du canal carpien même chez des patients ASA 3 et 4 sans modifier leur traitement, alors que l’utilisation de blocs régionaux ou une anesthésie générale semblent bien trop lourdes pour un geste qui peut être réalisé avec une locale modifiée.

La seule contre-indication à cette technique sont les patients atteints de sclérodermie sévère et de maladie de Raynaud.

Technique opératoire

Elle ne change pas, il faut réaliser une libération du ligament rétinaculaire du carpe afin de diminuer la compression du nerf.

Il existe des techniques à ciel ouvert ou des techniques miniinvasives (endoscopiques, échographiques). Le résultat à long terme est identique entre chaque technique (Fig. 2).

Les techniques mini-invasives permettent une récupération post-opératoire plus rapide. Certaines techniques mini-invasives ne nécessitent également plus de soins infirmiers post-opératoires (pas de pansement), ce qui facilite les soins de suite. De plus, la réalisation de ce geste sur un parcours de soins adaptés de type office surgery (Fig. 3) améliore le résultat objectif avec une nette diminution du stress péri-opératoire comparé à des prises en charge classiques de type ambulatoire et anesthésie locorégionale [7]. Ce type de parcours permet une nette diminution du nombre de cas contact et diminue également la production de déchets nécessaires à chaque intervention.

Dans tous les cas, il est important de faire réaliser cette intervention chez des chirurgiens spécialisés pouvant prendre en charge les complications secondaires.

Les suites opératoires

Les patients sont incités à utiliser leur main normalement et la conduite est autorisée dès le lendemain avec les techniques mini-invasives. Le traitement post-opératoire comprend seulement un antalgique de palier I pendant 4 à 6 jours.

Le syndrome acroparesthésique nocturne disparaît en moins d’une semaine. C’est la disparition de ce dernier qui signe la libération du nerf médian au canal carpien.

Les douleurs sur le talon de la main sont liées à la section du ligament, elles perdurent pendant 3 à 4 mois n’entravant pas l’usage normal de la main.

Les symptômes diurnes, quant à eux, peuvent persister en cas de compression sus-étagées :

• compression du nerf médian au coude (syndrome de lacertus)

• ou compression au niveau cervical, d’où l’importance de l’examen clinique pré-opératoire et de l’information du patient.

Les déficits pré-acquis ne sont pas récupérés. L’amyotrophie, si elle est présente, n’est jamais compensée en post-opératoire. Si les patients se plaignent d’un déficit d’antépulsion, un transfert tendineux est possible, mais cette plainte est très rare chez le patient âgé.

Le déficit sensitif n’est également pas récupéré, ni compensé. Les patients s’en plaignent souvent car le syndrome acroparesthésique pré-opératoire joue le rôle d’un écran de fumée sur le cerveau du patient qui se rend peu compte du déficit qui s’installe. La levée du symptôme acroparesthésique entraîne souvent une plainte sur l’usage quotidien de petits objets (bouton de chemise, etc.), le patient ne pouvant effectuer certaines tâches sans l’aide de la vue.

Les complications

Les complications sont celles de toute chirurgie : hématome, infection, mais avec un taux très faible, le plus souvent inférieur à 2 %. Les patients se plaignent de douleurs ou fièvre dans les suites de l’intervention ou d’une réapparition du syndrome acroparesthésique après une accalmie de quelques jours. Il faut renvoyer le patient rapidement auprès du praticien pour qu’il mette en place la prise en charge optimale.

L’absence d’amélioration du syndrome acroparesthésique, voire une aggravation de celui-ci, doit faire rechercher une libération incomplète. De même, les patients présentant des douleurs avec une zone gâchette, une apparition ou une aggravation d’un déficit sensitif au test de Weber doivent faire rechercher une lésion iatrogène du nerf médian. Une IRM est très souvent nécessaire, ainsi qu’au-delà de 3 semaines post-opératoires, un nouvel EMG. Si la lésion est avérée, la prise en charge nécessite un praticien spécialisé dans la chirurgie nerveuse.

Conclusion

La compression du nerf médian au canal carpien est une atteinte fréquente, sa prise en charge précoce évite l’installation de déficit moteur et sensitif. La présence de ces déficits péjore le résultat post-opératoire, laissant des séquelles invalidantes auprès des patients autonomes.

Les techniques chirurgicales et anesthésiques ont permis une optimisation de la prise en charge du sujet âgé, avec des anesthésies ne nécessitant plus l’arrêt des thérapeutiques anticoagulantes (WALANT). Les techniques micro-invasives éliminent les soins post-opératoires et favorisent un retour quasi immédiat à l’autonomie.

En revanche, il faut toujours garder à l’esprit que dans les cas d’atteintes sévères chez un patient âgé, qui ne sont ni douloureuses et qui ne présentent pas de syndrome acroparesthésique nocturne, il vaut mieux s’abstenir de passer au traitement chirurgical qui n’apportera aucun gain au patient.

La compression du nerf médian chez le sujet âgé doit toujours comprendre un examen clinique afin de faire un bilan complet de l’atteinte et la présence de compressions secondaires et de pathologies secondaires à type de neuropathies systématiques. Ce bilan permettra de définir la place du traitement chirurgical, en particulier chez des patients ne se plaignant que de symptômes sensitifs sans complainte fonctionnelle (pas de douleur, pas de réveil nocturne). À ce moment-là, la balance bénéfice/risque est souvent déficitaire et il faut savoir prendre la décision d’une abstention chirurgicale.

L’évolution majeure de la prise en charge du canal carpien est l’apport des nouvelles techniques d’anesthésie (WALANT) qui évitent la modification des thérapeutiques (pas d’arrêt des anticoagulants) et le jeûne pré-opératoire, ce qui est un important atout, en particulier chez des patients âgés avec des polymédications, qui évite de déséquilibrer un traitement anticoagulant au long cours ou un diabète. Cette technique permet de réaliser la chirurgie de manière simple même chez des patients ASA3/4.

Les techniques mini-invasives permettent d’une part une récupération plus rapide et d’autre part, avec certaines techniques percutanées et l’avènement de techniques échoguidées, de s’abstenir de soins infirmiers post-opératoires.

Il existe, avec l’association de ces deux techniques WALANT et échographie, la possibilité de réaliser cette chirurgie sur des parcours plus simples diminuant de manière majeure le stress péri-opératoire : l’office surgery.

Ces nouvelles pratiques facilitent en particulier la prise en charge de la personne âgée. Il faut cependant toujours garder à l’esprit qu’il s’agit d’un geste précis et technique dont la réalisation doit être confiée à un praticien pouvant à la fois poser le diagnostic et la bonne indication du traitement en fonction des symptômes du sujet âgé. De plus, ce praticien doit être capable de gérer les complications liées à la réalisation de la section du ligament annulaire. Qui mieux qu’un chirurgien de la main pour s’occuper de votre main ?

L’auteur déclare avoir des liens d’intérêt avec Newclip Technics.

TOOL BOX

Symptômes d’alerte : fourmillements nocturnes avec réveil, perte de la force de serrage de la main, perte de la sensibilité digitale.

Le tableau clinique typique : tous les patients peuvent être atteints, que ce soit ceux à forte activité manuelle ou les sédentaires. Les patients à forte activité manuelle se plaignent le plus fréquemment de symptômes diurnes (douleur à l’effort répété, lâchages d’objets), alors que chez les patients sédentaires la plainte principale est le réveil nocturne lié à la dysesthésie.

Médecin de recours : le chirurgien de la main et un électromyographiste permettront de faire un bilan de base et d’évaluer la gravité des symptômes afin de mettre en place un traitement adapté.

Surveillance :

• Clinique : apparition d’une amyotrophie, signe de gravité.

• Traitements : absence d’amélioration ou amélioration transitoire avec un traitement médical (attelles/infiltration) qui nécessite une visite chez un chirurgien de la main afin de planifier une libération pour éviter une aggravation.

Conséquences :

• Perte de la qualité du sommeil : dysautonomie, fatigue.

• Perte de la sensibilité : travail d’ergothérapie.

• Perte de force : travail de kinésithérapie spécifique.

Bibliographie

1. Luckhaupt SE, Dahlhamer JM, Ward BW et al. Prevalence and work-relatedness of carpal tunnel syndrome in the working population, United States, 2010 National Health Interview. Survey Am J Ind Med 2013 ; 56 : 615–24.

2. Padua L, Coraci D, Erra C et al. Carpal tunnel syndrome: clinical features, diagnosis, and management. Lancet Neurol 2016 ; 15 : 1273–84.

3. García-Medrano B, Simón Pérez CL, Corella Montoya MA et al. Objective evaluation of the « scratch collapse test’’ for the diagnosis of carpal tunnel syndrome. Injury 2021 ; 52 : S145-50.

4. Daliri BOM, Azhari A, Khaki S et al. Which Psychological and Electrodiagnostic Factors Are Associated With Limb Disability in Patients With Carpal Tunnel Syndrome? A Clin Orthop Relat Res 2022 ; 480 : 960-8.

5. lhindi AK, Ghaddaf AA, Alomari MS et al. Effect of ultrasound-guided versus landmark-guided local corticosteroid injection for carpal tunnel syndrome: a systematic review and meta-analysis. Arch Orthop Trauma Surg 2022.

6. Lech L, Leitsch S, Krug C et al. Open Carpal Tunnel Release Under WALANT – Suitable for All Ages? J Hand Surg Glob Online 2021 ; 3 : 129-32.

7. Moscato L, Helmi A, Kouyoumdjian P et al. The impact of WALANT anesthesia and office-based settings on patient satisfaction after carpal tunnel release: a patient reported outcome study. Orthop Traumatol Surg Res 2021 : 103134.