Introduction

Les réflexions sur la communication dans les soins sont très anciennes puisqu’elles renvoient aux racines de la médecine hippocratique. Pendant plusieurs décennies, la communication dans les soins a impliqué une asymétrie nourrie entre deux protagonistes. Le soignant était le seul “sachant”, celui qui décide, et le soigné était perçu comme passif, silencieux et obéissant aux injonctions qui lui étaient formulées. Il devenait alors un objet de l’activité de soin sans être lui-même autonome dans ses choix. Cette dichotomie a entretenu une forme de paternalisme, réputée aujourd’hui nocive pour le soin. Car, en effet, depuis les années 1970 avec l’apparition du modèle biopsychosocial en médecine [1], les paradigmes ont changé. Cette approche a permis de mieux implanter la notion d’humanité dans les soins et surtout de réduire cette asymétrie construite entre les soignants et les soignés. Dans ce contexte si singulier qu’est l’accompagnement du soin, définir ce qu’est la communication constitue un axe essentiel.

Par ailleurs, différentes académies de médecine de par le monde établissent l’empathie comme l’un des fondements de la relation soignant-soigné alors même qu’elle est un concept assez récent. Le mot lui-même est un néologisme du XIXe siècle. Il est construit du préfixe em et du suffixe pathos. Il pourrait se traduire par « ressentir en soi le vécu interne d’autrui ». Son intégration dans les soins est fondamentale. Ainsi, en termes de communication, existe-t-il une forme empathique de celle-ci ? Comment pourrait-elle être déterminée ?

Qu’est-ce que communiquer ?

La science de la communication est transdisciplinaire, de la rhétorique à la cybernétique. Elle s’appuie sur de nombreux paradigmes. Budd et Ruben dans leur anthologie de la théorie de la communication, publiée en 1972, explorent 24 approches disciplinaires distinctes [2].

Dans le soin, elle peut être regardée de plusieurs façons. La première croise le regard pragmatique avec celui de la systémique. La pragmatique s’intéresse à l’analyse des comportements que la communication induit. La systémique étudie les liens qui se développent entre les intervenants. La seconde est individuelle et processuelle. Elle cherche à définir les facteurs dépendants de chacun des intervenants et le processus d’une communication efficiente. La troisième est phénoménologique. Elle s’appuie sur le vécu lié à la communication. Enfin, les deux dernières sont psychosociales (non détaillées dans le présent manuscrit) et éthique. Cet ensemble de perspectives permet d’établir un certain niveau de compréhension de ce qu’est la communication.

Pour avancer, il est intéressant, à défaut de définir ce qu’est communiquer, de s’interroger sur son contraire. Est-il possible de ne pas communiquer ? Cette question place la communication aux racines de la vie, par exemple en se plaçant à un niveau cellulaire ou à celui des écosystèmes. Sur la base des analyses pragmatiques et systémiques, Paul Watzlawick établit cinq axiomes [3]. Un, il est impossible de ne pas communiquer. Deux, toute communication présente un contenu et une relation, les deux étant interconnectés. Trois, la nature d’une relation dépend de la ponctuation des séquences de communication entre les partenaires. Quatre, la communication humaine utilise simultanément deux modes : digital (oui/non) et analogique (verbal/non verbal). Cinq, la communication est soit symétrique (fondée sur l’égalité), soit complémentaire (fondée sur la différence).

Dans le contexte de soins apportés aux personnes âgées avec troubles neurocognitifs, les théories de la communication partagent plusieurs points communs malgré des paradigmes différents. Bien qu’il soit rapporté un manque de consensus sur la définition et les modalités d’évaluation de la communication dans les soins [4], l’approche multidimensionnelle semble la plus pertinente dans ce contexte. Ainsi, il est préférable de l’aborder comme un processus interpersonnel dépendant de facteurs individuels en complément des approches pragmatiques et systémiques [5].

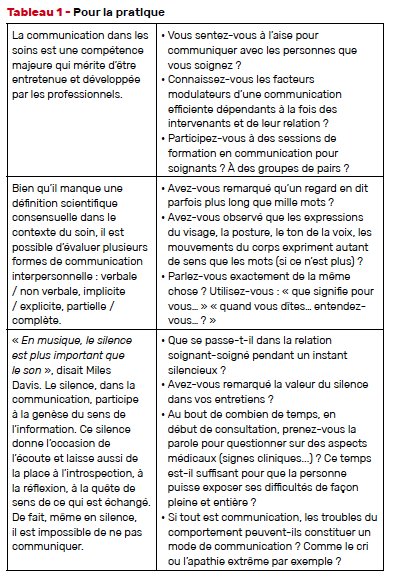

L’approche phénoménologique sera présentée après avoir rappelé le contexte éthique de la relation de soin. En effet, il est intéressant de questionner la place du secret dans la relation, et plus largement d’une éthique humaniste. Le secret est un principe inhérent à l’éthique de la communication dans les soins, tout comme la non-malfaisance, la bienfaisance, le respect de l’autonomie et le principe de justice. Seulement, la prise en charge holistique au sein d’un établissement rend poreuse ou, tout au moins, globalise cette confidentialité afin d’informer les membres de l’équipe. Ce partage d’information, est d’ailleurs légalement encadré en France [6]. Il convient aussi d’être attentif au fait que cette information partagée touche parfois aux profondeurs du sens que les personnes donnent à leur existence (Tab. 1) [7].

Qu’est-ce que la communication empathique ?

Dans les soins gériatriques, il manque une définition consensuelle de la communication empathique [4]. Une tentative de formulation pourrait s’amorcer en partant de son objectif principal : celui de faire naître le sentiment, chez la personne soignée, d’une compréhension fondée sur son vécu, ses émotions et ses besoins de la part du soignant tout en respectant l’identité individuelle et les principes éthiques présentés ci-dessus. Ainsi, elle mettrait en action des compétences et des comportements concrets témoignant d’une volonté empathique observable dans le cadre du soin. À ce titre, elle représenterait un juste équilibre entre psychothérapie et accompagnement empathique du soin. En gériatrie, il serait important d’intégrer à cette réflexion un contexte spécifique : les environnements familiaux, amicaux et institutionnels, ainsi que les pathologies liées au vieillissement et leurs complications. Les limites de cette définition se trouvent dans une forme de tautologie autant que dans la difficulté majeure à “opérationnaliser” l’empathie clinique comme la communication empathique. C’est-à-dire qu’il est délicat de définir la communication empathique par l’empathie clinique elle-même comme il est encore incertain qu’il soit possible de mesurer et d’objectiver la nature empathique d’un modèle de communication, en particulier faute d’une définition précise. Le chien qui se mord la queue.

L’approche centrée sur la personne (ACP) théorisée par Carl Rogers, psychologue humaniste américain, est l’une des premières à intégrer la compréhension empathique dans le champ de la psychothérapie et de la relation d’aide. C’est Marlis Pörtner qui intégrera l’ACP au champ de la gériatrie [8]. L’ACP fait appel à quatre attitudes du thérapeute déduites d’une étude phénoménologique des interactions : l’authenticité ou la congruence, la compréhension empathique, le regard positif inconditionnel et, ajoutera-t-il en fin de carrière, la “présence” du professionnel [9,10]. D’après lui, la compréhension empathique se rapporte au « système de référence propre au client et à la volonté de lui faire partager cette compréhension » [11]. La justesse de cette compréhension s’évalue grâce à des questionnaires spécifiques, des listes comparatives client/thérapeute des sentiments partagés lors de la rencontre ou par l’analyse d’un juge extérieur.

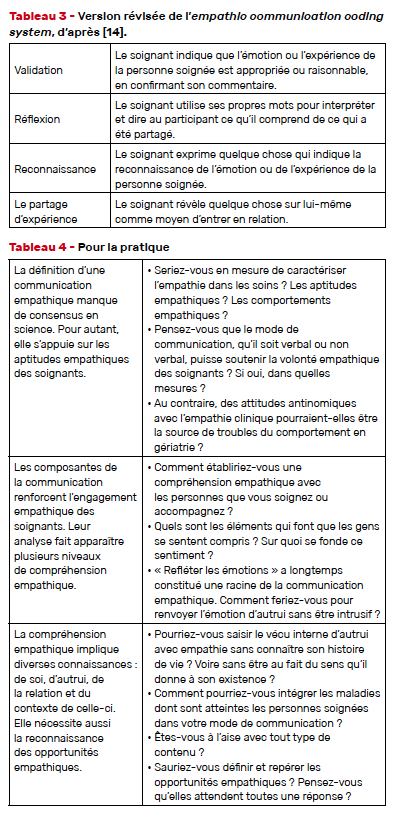

Plus récemment, l’empathic communication coding system (ECCS) propose une hiérarchie de sept catégories pour codifier les réponses empathiques [12,13]. Le niveau 0 correspond à une réaction non empathique alors que le niveau 6 indique un partage empathique maximal (Tab. 2). Certains auteurs ont révisé cet outil en quatre catégories : la reconnaissance, la réflexion, la validation et le partage d’expérience [14] (Tab. 3). Il n’est toutefois pas sûr que le partage d’expérience soit bien approprié en pratique clinique [15] ou dans le cadre d’une psychothérapie [16,17].

Un complément d’analyse porte sur les opportunités empathiques exprimées (par exemple « me savoir malade me met en colère »). Elles sont des expressions émotionnelles ou des fragments plus ou moins précis du vécu interne de la personne soignée. Il peut s’agir d’éléments verbaux comme non verbaux, implicites ou explicites, conscients ou non. Elles peuvent véhiculer une information partielle ou complète [13,18] et permettent malgré tout d’établir un processus ou une ambiance favorable à un échange empathique.

Si ces opportunités sont connues en psychothérapie et en médecine générale, il serait pertinent de mieux les définir dans un contexte d’exercice en gériatrie. En effet, elles pourraient se présenter comme des troubles du comportement : les cris, l’agitation liée à une douleur, l’opposition aux soins, etc. Il est intéressant de noter que certains auteurs évoquent la possibilité de réponses regroupées, un peu comme si le soignant prenait les opportunités “en lasso”. En gériatrie et psychogériatrie, l’image du vase qui se remplit puis déborde serait peut-être plus adaptée (Tab. 4) [19].

Conclusion

La communication et les capacités empathiques sont des compétences fondamentales qui conditionnent la qualité des soins prodigués à court comme à long terme. Malgré cette position centrale dans l’exercice du soin, ces deux compétences manquent d’une définition claire et consensuelle. Fort heureusement, les analyses pragmatique, phénoménologique, systémique et processuelle établissent une compréhension de la communication dite empathique. En gériatrie, des recherches visant à mieux identifier ces deux principes sont nécessaires avec un focus spécifique en psychogériatrie.

L’ensemble des notions disponibles dans ces deux champs d’études invitent les soignants à se questionner sur de nombreux aspects de leur pratique. Que cette pratique soit individuelle ou en équipe.

Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien d’intérêt.

Bibliographie

1. Engel GL. The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. Science 1977 ; 196 : 129-36.

2. Craig RT. La communication en tant que champ d’études. Communiquer 2009 ; 1 : 1 42.

3. Watzlawick P, Helmick J. Une logique de la communication. Le livre de poche 1979, Paris.

4. Machiels M, Metzelthin SF, Hamers JPH et al. Interventions to improve communication between people with dementia and nursing staff during daily nursing care: a systematic review. Int J Nurs Stud 2017 ; 66 : 37-46.

5. Ennis L, Mansell W, McEvoy P et al. A systematic scoping review and synthesis of dementia and communication theory. Dementia 2019 ; 18 : 2261-81.

6. Code de Santé Publique. Articles R1110-1 à D1110-3-4. Section 1 : Conditions d’échange et de partage d’informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social. Disponible sur : bit.ly/3OqChVT

7. Quintin J. Éthique de l’accompagnement – Une approche existentielle. Liber 2021, Paris.

8. Pörtner M. Accompagnement des personnes âgées avec l’approche centrée sur la personne. Chronique Sociale 2012.

9. Rogers CR. A Way of Being. Houghton Mifflin 1980, Boston.

10. Rogers CR. Une approche de la thérapie centrée sur le client et/ou sur la personne. In: Kirschenbaum H, Henderson VL. L’approche centrée sur la personne. Anthologie de textes. Ambre éditions 2013, Genève. pp. 166-84.

11. Rogers CR. Les conditions nécessaires et suffisantes d’une modification thérapeutique de la personnalité. In: Kirschenbaum H, Henderson VL. L’approche centrée sur la personne. Anthologie de textes. Ambre éditions 2013, Genève. pp. 253-69.

12. Bylund CL, Makoul G. Empathic communication and gender in the physician-patient encounter. Patient Educ Couns 2002 ; 48 : 207-16.

13. Bylund CL, Makoul G. Examining empathy in medical encounters: an observational study using the empathic communication coding system. Health Commun 2005 ; 18 : 123-40.

14. Bylund CL, Taylor G, Mroz E et al. Empathic communication in dignity therapy: feasibility of measurement and descriptive findings. Palliat Support Care 2022 ; 20 : 321-7.

15. Beach MC, Roter D, Larson S et al. What do physicians tell patients about themselves? A qualitative analysis of physician self-disclosure. J Gen Intern Med 2004 ; 19 : 911-6.

16. Henretty JR, Levitt HM. The role of therapist self-disclosure in psychotherapy: a qualitative review. Clin Psychol Rev 2010 ; 30 : 63-77.

17. Henretty JR, Currier JM, Berman JS et al. The impact of counselor self-disclosure on clients: a meta-analytic review of experimental and quasi-experimental research. J Couns Psychol 2014 ; 61 : 191-207.

18. Suchman AL, Markakis K, Beckman HB et al. A model of empathic communication in the medical interview. JAMA 1997 ; 277 : 678-82.

19. Maeker É, Maeker-Poquet B. Le temps est-il un obstacle à l’empathie clinique ? Une approche procédurale et systémique de l’empathie en gériatrie et psychogériatrie. Neurol Psych Gér 2022 ; 22 : 82-95.