La gonalgie est fréquente en population générale et l’arthrose en est la cause la plus fréquente, en dehors des traumatismes. Le diagnostic est avant tout clinique et les indications des explorations paracliniques dépendent des hypothèses formulées à l’issue de l’examen clinique.

Après avoir écarté un traumatisme ou une douleur projetée (hanche, rachis), la première étape consiste à éliminer une arthrite septique après un interrogatoire et un examen clinique soigneux (Encadré 1).

Encadré 1 – Examen clinique d’un patient présentant une gonalgie (adapté de la fiche HAS).

1/ À L’interrogatoire évaluer :

• L’ancienneté et les circonstances d’apparition de la douleur : notion de traumatisme et les circonstances, épisode inaugural ou récurrent, présence d’autres articulations douloureuses.

• Les caractéristiques de la douleur : siège (compartiment interne/externe), intensité, type (mécanique ou inflammatoire), facteurs déclenchants/aggravants ou soulageant.

• L’association à d’autres troubles locaux : boiterie, instabilité/dérobement du genou, blocage ou pseudo-blocage, bruits

• Les autres signes dont la fièvre, les frissons, une symptomatologie infectieuse récente (infection urinaire, dermohypodermite bactérienne).

• Les comorbidités et traitements en cours (anticoagulation, antibiotiques) :

– les antécédents en particulier de traumatisme ou chirurgie du genou avec ou sans implantation de matériel

– et l’activité professionnelle antérieure (contraintes posturale) et l’activité physique actuelle dont bricolage pouvant entraîner aussi des contraintes posturales.

• Le retentissement fonctionnel de la gonalgie sur la perte d’indépendance fonctionnelle, le périmètre de marche.

2/ L’examen clinique se fait debout puis à la marche puis couché, de manière comparative sur les deux genoux :

• Mesure du poids, de la taille et de l’IMC pour rechercher une surcharge pondérale.

• Inspection :

– statique : déviation axiale des membres inférieurs (genu varum, valgum), appui unipodal, amyotrophie du quadriceps, gonflement du genou/tuméfaction, signes inflammatoires locaux, déformation ou asymétrie des os ou tissus mous, présence de cicatrices ou lésions cutanées en regard (ex : psoriasis, plaie) ;

– dynamique (à la marche) : boiterie, utilisation d’une aide de marche, périmètre de marche, vitesse de marche, etc.

• Palpation des genoux : point douloureux articulaire ou abarticulaire (insertions ligamentaires, tendons), palpation rotulienne, signe du rabot (arthrose fémoro-patellaire), épanchement liquidien (signe du glaçon), tuméfaction, kystes ou nodules des creux poplités.

La présence d’un épanchement intra-articulaire doit faire penser, dans un contexte traumatique, à une fracture ou une lésion des ligaments croisés ou méniscale.

• Test de la mobilité des genoux (amplitudes) et de la stabilité : stabilité patellaire, test des ligaments latéraux (laxité interne/externe) et croisés (recherches des tiroirs antérieurs et postérieurs). L’hyperalgie à la mobilisation passive doit faire suspecter une arthrite.

• Examen des ménisques par la palpation, les manœuvres spécifiques comme le grinding test. Le blocage de genou fait penser à une lésion méniscale au stade chirurgical.

• Examen de la mobilité des hanches et du rachis et examen neurologique et vasculaire (insuffisance veineuse, signes d’artériopathie) des membres inférieurs.

Devant toute gonalgie, à l’interrogatoire et lors de l’examen physique il faudra se méfier des douleurs « projetées » (ex. : coxarthrose, cruralgie, phlébite, artériopathie, etc.).

En cas de suspicion d’une arthrite septique

Devant des douleurs souvent unilatérales, une douleur intense à la mobilisation passive, et des signes inflammatoires locaux associés ou non à des signes généraux (fièvre, frissons, altération de l’état général) et un syndrome inflammatoire biologique, les éléments d’anamnèse qui doivent être évoqués sont la prise de traitements immunosuppresseurs ou corticothérapie, la notion de bactériémie récente ou d’une porte d’entrée infectieuse (érésipèle), la présence de comorbidité comme le diabète ou le VIH et les antécédents de chirurgie du genou ou de geste invasif (ponction/infiltration).

En l’absence de matériel prothétique réaliser une ponction articulaire diagnostique (et des hémocultures) en urgence, avant toute antibiothérapie et organiser une prise en charge en milieu spécialisé. En présence de matériel, il faut adresser le patient pour une prise en charge spécialisée médico-chirurgicale et la ponction réservée habituellement au chirurgien.

La ponction articulaire ne nécessite généralement pas d’échographie sauf dans certains cas spécifiques (obésité, déformation articulaire majeure post-traumatique, raideur articulaire évoluée, doute sur un épanchement de petit volume, etc.).

En l’absence de suspicion d’arthrite septique

• En cas de récidive de gonalgie chez un patient ayant une pathologie connue avec la symptomatologie habituelle, il n’y a pas de recommandation à réaliser de nouvelles imageries.

• En cas de premier épisode de gonalgie ou épisode de gonalgie inhabituelle : des clichés radiographiques sont recommandés, mais pas d’IRM en 1re intention.

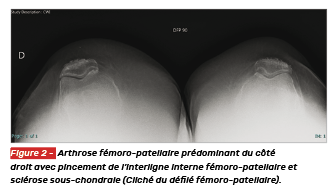

Les clichés radiologiques sont bilatéraux avec au minimum des clichés de face et profil en charge, associés au défilé fémoro-patellaire à 30° en cas de suspicion de syndrome du défilé fémoro-patellaire et des clichés en Schuss lors d’une suspicion clinique d’arthrose fémoro-tibiale.

Imagerie de deuxième intention

1. Signes radiologiques typiques d’arthrose (pincement de l’interligne articulaire, ostéophytes, sclérose sous-chondrale, géodes) (Fig. 1 et 2), mais présentation clinique atypique ou évolution atypique, réaliser une IRM pour rechercher une lésion associée (scanner ou scintigraphie osseuse si IRM contre-indiquée).

2. Autres signes d’atteinte articulaire ou abarticulaire sur les radiographies :

a. Réaliser un scanner et/ou une IRM pour les anomalies osseuses.

b. Réaliser une IRM pour les anomalies articulaires, ou un arthroscanner si l’IRM est contre-indiquée.

c. Réaliser une échographie et/ou une IRM pour les anomalies des parties molles.

3. Radiographies initiales non contributives ou persistance des douleurs, réaliser une IRM ou un arthroscanner si l’IRM est contre-indiquée.

4. Lésions d’allure tumorale ou agressive sur les radiographies, adresser le patient dans les meilleurs délais en centre spécialisé.

Situation particulière du syndrome douloureux régional complexe (anciennement l’algodystrophie)

Le diagnostic repose sur la clinique (critères de Budapest) :

• Une douleur spontanée, continue, non limitée, et disproportionnée par rapport à l’événement initial.

• Présence de symptômes cliniques d’ordre sensitifs (sensibilité exagérée), sudomoteurs (sudation plus importante), vasomoteurs (œdème et changement de couleur et de température entre les membres atteints), moteurs (amplitude des mouvements modifiée, tremblements, faiblesse), ou trophiques (aspect de la peau et des ongles).

• Absence d’autres causes.

En cas d’atypie ou d’incertitude clinique, après les radiographies une scintigraphie osseuse aux MDP-99mTc-biphosphonates ou une IRM peuvent être indiquées.

HAS, Pertinence de l’imagerie dans l’exploration d’une gonalgie non traumatique chez l’adulte. Validée par le Collège le 8 juin 2022.

Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien d’intérêt.